现在的位置:主页 > 综合新闻 >

大文娱病了,数字人民币是药

【作者】网站采编【关键词】【摘要】编者按:本文来源创业邦专栏财经琦观,创业邦经授权转载。 这个世界,有病就得有药,有药就能卖药,卖药就能挣钱。 大文娱病了。 这一病的历史可以往前追溯多年。 这一病的覆盖

编者按:本文来源创业邦专栏财经琦观,创业邦经授权转载。

这个世界,有病就得有药,有药就能卖药,卖药就能挣钱。

大文娱病了。

这一病的历史可以往前追溯多年。

这一病的覆盖广度,可以从动画、游戏、音乐、电影一路谈到饭圈idol。

从上海美术电影制片厂,到93年华语电影高光时刻,从周杰伦一直数到02年国足,“本以为才开始,没想到是巅峰”系列,基本上就是中国文娱的打脸史。

中国第一部水墨动画《小蝌蚪找妈妈》?

但收罗历史,细数败家历程,不是本文的重点。

资本端也萎靡得很。

五六年的时间,A股传媒板块指数一路从5852摔到了1820。

出门聚餐,自我介绍是A股传媒行业研究员的,当即饭桌上就有人能笑出了声。

快手刚上市那阵有人算过,整个A股传媒行业的所有企业,市值加一块,也不过就与快手一家相当(1.3万亿)。

但市值分析,财务报表,同样也不是本文的重点。

重点是一个判断。

这个判断不一定对,但押宝后带来了收益将是巨大的。

这个判断是:“头羊即将被杀,行业准备重构。文娱终于决定要吃药了。”

01?三条线索近两月,有一个通知,一个传言,一个爆点。

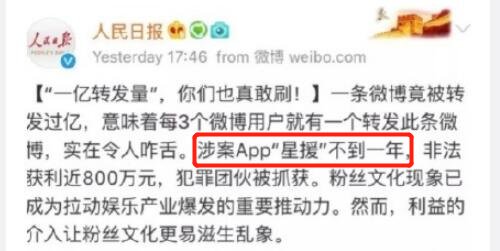

6月15日,中央网信办发文表示,将在全国范围内开展为期2个月的“清朗·‘饭圈'乱象整治”专项行动,对诱导未成年集资、互相谩骂、刷量控评、干扰舆论以及职业水军、职业黑粉等多种乱象进行打击。

不难看出,该举措的整治对象是消费者市场,是土壤的优化梳理。

7月12日,业内传闻“国家市场监管总局,准备命令腾讯音乐娱乐集团放弃唱片公司的独家版权。”

截至目前,靴子尚未落地。

但若消息属实,这意味着有关部门对“文娱行业当下的唯版权论,以及版权博弈背后过于赤裸的资本力量硬球对抗”发起干涉。

7月19日,围绕着顶流明星吴亦凡的负面舆情迅速蔓延。

对此,笔者认为,这与此前其他劣迹艺人的轰然倒塌有着本质不同,具体有三点看法。

1、吴亦凡不是人。

我的意思是,作为顶流,明星吴亦凡这个icon,某种意义上与耐克相同,除了代表其个人之外,“吴亦凡”这三个字更多的是一个虚拟的商业品牌价值。

而这个品牌下方,是一条运行了将近六、七年的成熟产业链。一大群从业者和资本方,均在该品牌下有所付出,并享有其回报;

2、结合事件本身来看,其中涉及的金额大小也好,证据链的齐全程度也好,均不至于演变至此。舆情的爆发失控,某种程度上意味着上述利益集体半主动,或者说不得不,放弃了吴亦凡这一品牌;

3、单一品牌的陨落恐怕不是最终目的。股民们都知道,龙头股遭殃,极有可能是整条赛道出了问题。

过去六年,以归国四子为标志,中国内娱进入了所谓的“大数据驱动”时代。

流量明星通过微博粉丝数、评论转发数、作品播放量和热搜数量等“数据”维持一份热度,然后以此为基础,一个光鲜亮丽的花架子,作为抓手在整个行业里奔涌。

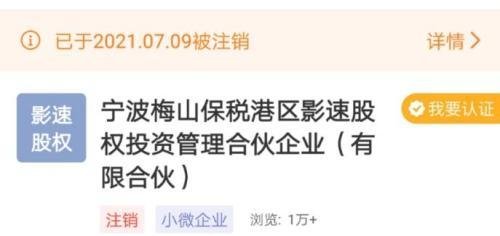

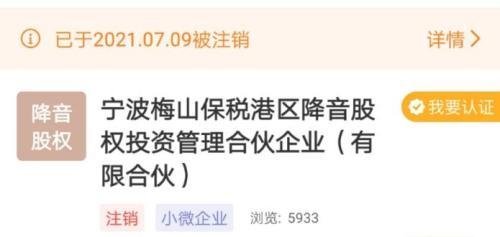

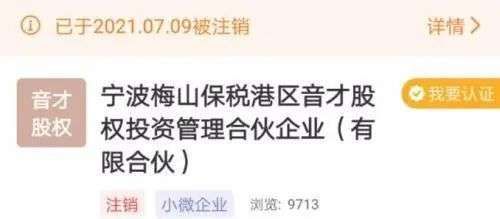

一条成熟的产业链为此诞生:品牌企业、影视项目,要热度,于是明星本人获得无数代言费和天价片酬;

明星需要整个商业活动的勾兑者,背后的经纪团队吃大额分成;

粉丝是最为丰茂的韭菜,除了做数据,他们还贡献集资,而这又滋养了一群以此为生的组织者,同时带火了一批第三方平台。

除此之外,A股中资本方借助影视项目“洗钱”的传言,此起彼伏。

文娱病了,病得还很特殊。

三十年前,文娱不过是营养不良,是人才不足,需求不振,独木难支。

但国企精英,铁饭碗文化从业者们还是有点发言权的,一穷二白下,依然能拿出《大闹天宫》这种影响了手冢治虫和宫崎骏的伟大作品。

但如今,文娱更像是被丧尸吃掉了脑。

它能跑,能跳,有一套自洽的循环系统,系统中的每一个角色找到了自己的位置,且某些消费者狂热地吃这一套。

它自己已然没有了自救的欲望,唯有旁观者不忍卒视。

文章来源:《药品评价》 网址: http://www.yppjzzs.cn/zonghexinwen/2021/0724/2038.html